Autor:

Green Steps

Short summary:

Rückblick auf eine Dialogführung mit Nationalratsabgeordneter und Grüner Bildungssprecherin Sibylle Hamann durch die Ausstellung Hot Questions Cold Answers im Architketurzentrum Wien. Was kann Bildung, was Architektur nicht kann?

Wien, 14.10.2022. Sibylle Hamann, Abgeordnete zum Nationalrat und Bildungssprecherin der Grünen besucht die Ausstellung Hot Questions Cold Storage im Architekturzentrum Wien. Kinder- und Jugendvermittlerin Anne Wübben führt durch die Ausstellung und entfaltet gemeinsam mit Green Steps co-founder Knut Wimberger einen Dialog zum Thema: die Rolle der Stadt als Bildungsraum. Die Direktorin des Architekturzentrums Angelika Fitz freut sich über den Besuch und gesellt sich zu einem sinnstiftenden Gruppenfoto unter einer der sieben Ausstellungsfragen: Wer sorgt für uns?

Die informative Ausstellung Hot Questions Cold Storage wurde von Monika Platzer kuratiert und Angelika Fitz konzeptionell aufgesetzt. Es werden sieben Fragen der Gegenwart (hot questions) an das Museumsarchiv des Architekturzentrums (cold storage) gestellt, um dringende Antworten für unsere Zukunft zu erhalten: Wer sind wir? Wie entsteht Architektur? Wer spielt mit? Wie wollen wir leben? Wer sorgt für uns? Wie überleben wir? Exponate aus dem in Möllersdorf bei Wien liegenden Museumsarchiv geben die Antworten. Es besteht aus Nachlässen und Geschenken namhafter Architekten und ist eines der weltweit umfangreichsten historischen Architektur- und Stadtentwicklungssammlungen. Somit gewinnt der Besucher der Ausstellung ein historisches Verständnis von den Anforderungen an Stadtentwicklung und Gebäudeplanung ausgehend vom Wien der Gründerzeit bis in die Moderne und verschafft sich ein gutes Fundament, um Antworten für die notwendigen Transformationen hin zur Postmoderne zu diskutieren.

Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt in Städten. In der EU sind es mehr als 75%, in Japan gar über 90%. Bis 2050 werden mehr als 75% aller Menschen in Städten leben. Die Gestaltung der Stadt ist daher von außerordentlicher Relevanz und die Frage „Was kann Architektur?“ ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich nicht unerheblich. Heute trifft die Disziplin der Architektur jedoch auf eine andere: die Pädagogik. Knut Wimberger ist Partner des in 2017 in Shanghai gegründeten startups Green Steps und führt seit 2020 die Europaniederlassung in St. Pölten. Im Rahmen der Dialogführung geht es daher auch um die Frage „Was kann Bildung?“ bzw „Was kann Billdung in der Verschränkung mit der Architektur?“

Green Steps wurde im Rahmen der Ö1 Initiative Reparatur der Zukunft im Jahr 2021 für das Projekt Big Friendly Giants ausgezeichnet und eingeladen, dieses im Architekturzentrum Wien im Rahmen der Ausstellung Hot Questions Cold Storage vorzustellen. Der Verein hat in einem Pilotprojekt in St. Pölten über 400 Bäume im Alter von 100 oder mehr Jahren (aka Big Friendly Giants) auf einem selbstentwickelten app kartiert und zu Naturerfahrungsrouten verbunden, um den Überlebensraum Stadt kennenzulernen. Die Bäume diesen hierbei als quasi-permanante Wegposten, um die Natur auf verschiedenen systemischen Ebenen konkret zu erfassen. Die Umweltpädagogen des Vereins begleiten Schulklassen auf diesen Routen und helfen Lehrkräften im Anthropozän notwendige Kompetenzen aufzubauen: systemisches Denken und ökologische Empathie.

Die Dialogführung startet beim kapitalistischen Wien, wo eine Installation zeigt wie sehr der Boden verdichtet wird, wenn es zur Oberflächenversiegelung kommt. Jüngste Studien zur ökologischen Nachhaltigkeit von Stadtbäumen haben dazu geführt, dass beispielsweise in München gesetzlich verankert wurde, wie groß der einem Baum zur Verfügung stehende Erdraum sein muß: mindestens 4x6x1.5m, also 36m2 unverdichteter unterirdischer Lebensraum müssen einem Stadtbaum gewährt werden. Diese erste Ausstellungsstation gibt Knut Wimberger die Möglichkeit auf den Wert von wiederholten Stadtwanderungen hinzuweisen. Betrachtet man den modernen Stadtbewohner, so bewegt sich dieser 90% zwischen zwei Orten: der Erwachsene zwischen Wohn- und Arbeitsort, das Kind und der Jugendliche zwischen Wohn- und Lernort. Dadurch entsteht eine gewisse „Betriebsblindheit“, die erst durch wiederholte Wanderungen aufbricht. Ein Lernziel des Pilotprojektes ist es, die Aufmerksamkeit für klimatische und stadtplanerische Veränderungen zu schulen. Um beispielsweise überhaupt jene Bäume zu identifizieren, denen Oberflächenversiegelung die Lebenszeit verkürzt und damit potenzielle Ökosystemleitungen verhindert, muß man sich mit dem Ökosystem als solches ständig auseinandersetzen. Die teilweile standardisierten Wanderrouten erschließen in der Heimatstadt neue Perspektiven und erleichtern es Lehrkräften den Unterricht im Schulgebäude sinnvoll mit dem Naturraum zu ergänzen.

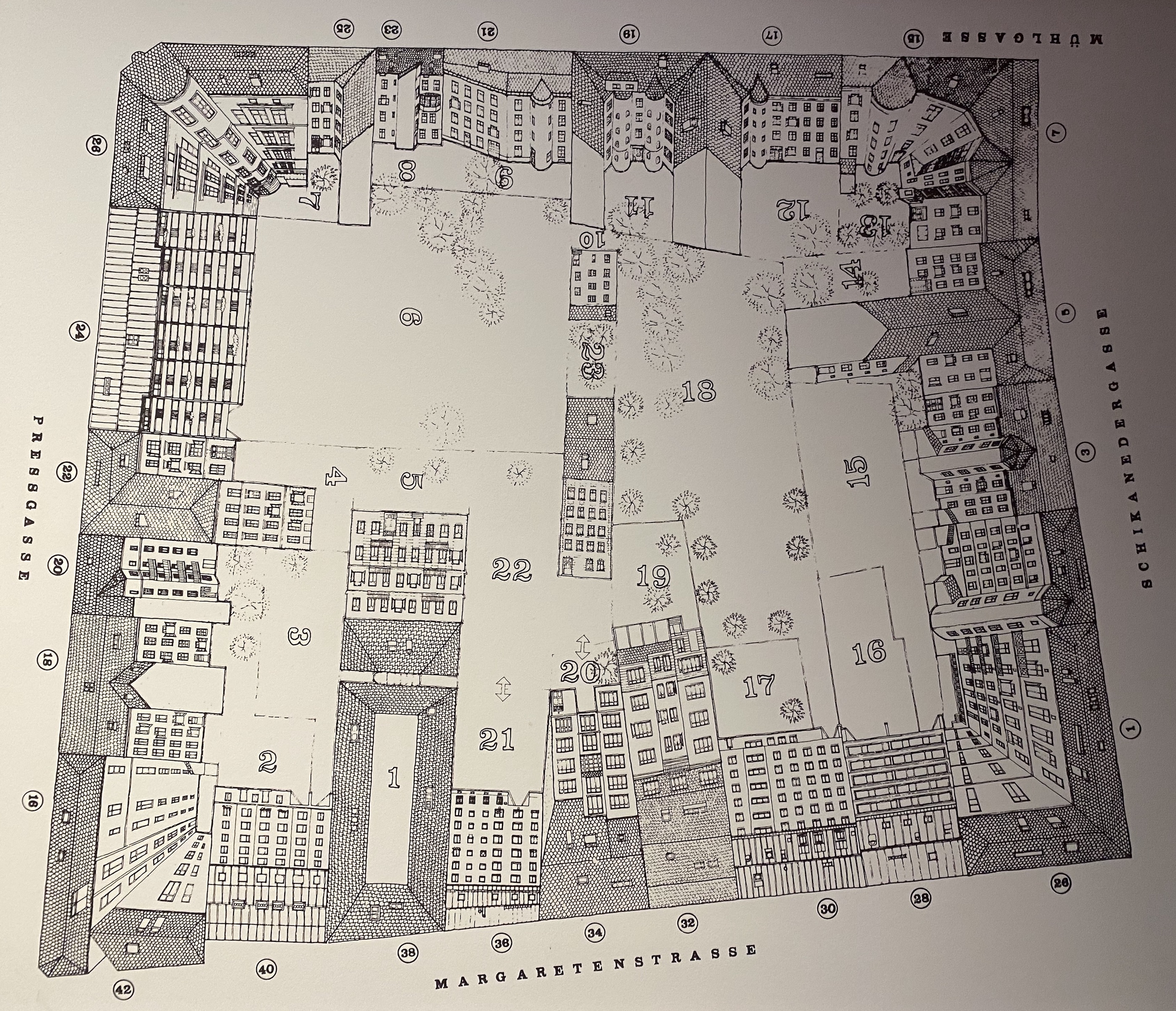

Dem kapitalistischen Wien wird der weltweitbekannte Sozialwohnbau des antikapitalistischen Wiens gegenübergestellt. Wohnraum zu schaffen, gehört unzweifelhaft zu den Aufgaben einer sozialen Stadtverwaltung, aber gerade mit dem Blick auf die Geschichte, entsteht eine Frage für die Aufgaben der Gegenwart und Zukunft. Welche Maßnahmen muß eine antikapitalistische Stadt des 21. Jahrhunderts ergreifen? Ist sozialer Wohnbau noch ausreichend? Das Areal des Planquadrats in Wien gibt auf diese Frage eine wegweisende Antwort. Die teilweise winzigen Innenhöfe von zwei Dutzend Wohnhäuser wurden in den 1970er Jahren in einer Bürgerbewegung zusammengeschlossen und werden seitdem gemeinschaftlich als eine einzige 5000m2 große Grünanlage verwaltet.

Der kapitalistische Verwaltungszugang wird in diesem Projekt nahe dem Wiener Naschmarkt einer antikapitalistischen Lösung gegenübergestellt, die anhand der ursprünglichen Arealkarte veranschaulicht wird. Der kapitalistische Umgang mit Grundstückseigentum führte zu unbrauchbaren Innenhöfen, die mit hohen Mauern abgetrennt waren und frei nach Malvina Reynolds „little boxes“ schufen. Das Prinzip „mehr für alle durch Teilen“ manifestierte sich, indem bis dahin unbrauchbare Flächen einer größeren Gemeinfläche zugeführt wurden. Eine interessante ORF Dokumentation zeigt die dahinterstehenden Hürden und macht sichtbar, daß mit zunehmnender Größe des gestalteten Raumes, auch die Notwendigkeit für soziale Innovation bzw basisdemokratischer Mitbestimmung wächst.

Green Steps versucht mit dem Pilotprojekt Big Friendly Giants die systemische Problembetrachtung auf die nächste Ebene zu heben: es steht nicht mehr das einzelne Gebäude oder der Wohnblock im Blickwinkel, sondern die gesamte Stadt bzw das Ökosystem, in welches die Stadt eingebettet ist. Wie etwa bei der gleichzeitig laufenden Ausstellung Europe’s Best Buildings sichtbar, ist das aktuelle Wirkungsfeld der Architektur zumeist auf einzelne Gebäude oder eine Gebäudegruppe beschränkt, während jenes der Umweltbildung Gebäude als Teil des städtischen Lernraumes mitumfasst. Umweltbildung erhält eine basisdemokratische Konnotation, da sie mit dem Verständnis ausstattet für den eigenne Lebensraum Verantwortung zu übernehmen und bei wichtigen Entscheidungen die Kompetenzen vermittelt mitentscheiden zu können. Gibt es in demokratischen Gesellschaften, die sich mit einer ökologischen und sozialen Krise konfrontiert sehen, einen wichtigeren Lehrauftrag?

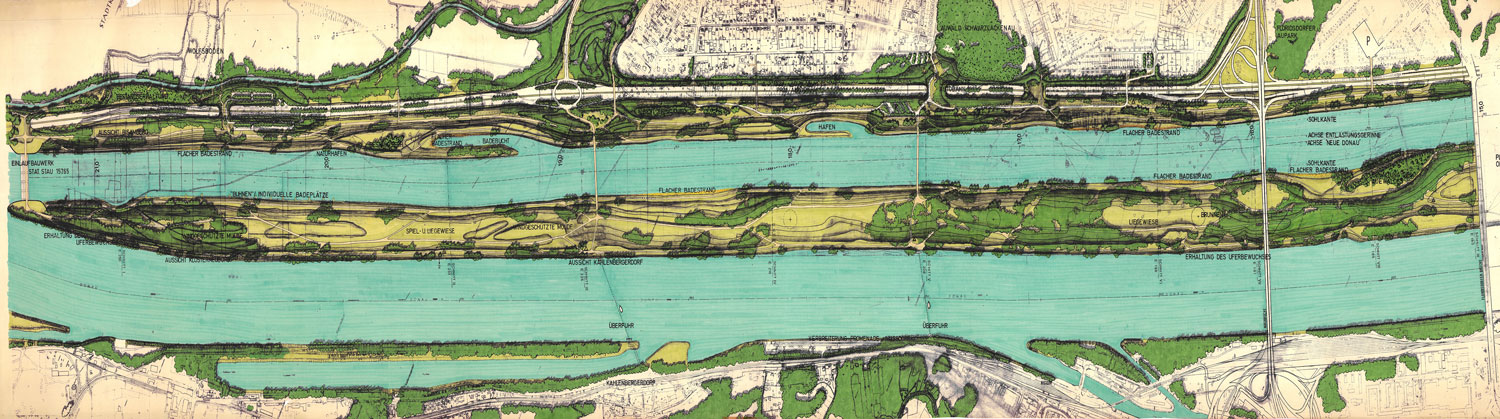

Die Möglichkeiten der Stadtverwaltung, Gemeinflächen bewusst oder unbewusst zu schaffen, zeigen sich in der Ausstellung anhand der 21km langen Donauinsel, die als Hochwasserschutz gebaut und 1983 der Bevölkerung als Erholungsgebiet übergeben wurde. Vermittlerin Anne Wübben hinterfragt in diesem Zusammenhang das Projektziel von Green Steps, den ausgestorbenen Begriff der Allmende wieder zum Leben zu erwecken. Die Donauinsel ist jedoch nur ein öffentlicher Raum, aber keine Allmende im engeren Sinne, da ihr eine zugehörige Institution fehlt, welche die ökologische Tragfähigkeit verwaltet. Der Anthropologe und Mitbegründer der Deep Ecology Bewegung Gary Snyder definierte Allmenden (aka commons) folgendermaßen: "das ungeteilte Land, das den Mitgliedern einer lokalen Gemeinschaft als Ganzes gehört.“

Städte haben an sich, dass Allmenden zerstört werden, und der Stadtbewohner das Bewusstsein für die Tragfähigkeit der Natur verliert. Allmenden werden räumlich erfahren und können nur bedingt in Klassenzimmern erfasst werden. Sowohl die kapitalistische Stadt, welche Ökosysteme in kleine Parzellen teilt, wie auch die Entfremdung der versiegelten Stadt vom nicht bebauten Umland macht eine holistische Wahrnehmung zunehmend schwierig, nämlich soweit, dass der Städter seinen „human scale“ Bezug zur Natur und damit zum Planeten insgesamt verliert. Die Frage „Wie überleben wir?“ spitzt diese Bildungslücke zu, denn verstehen wir als Gesellschaft nicht die Tragfähigkeit der Ökosysteme, in denen wir leben, wird es schwierig unser Handeln entsprechend anzupassen.

Umweltbildung wird im Zusammenhang mit der Überlebensfrage zu einem Werkzeug der Verhaltensarchitektur: je mehr Mitbürger idealerweise bereits in jungen Jahren die Tragfähigkeit der jeweiligen Stadt bzw des jeweiligen Stadtteiles unmittelbar erfasst haben, umso mehr wird es einerseits Ideen geben, diese Tragfähigkeit zB durch innovatives urban farming an bisher nicht angedachten Plätzen zu erhöhen, und andererseits eine Verschwendung oder Verschmutzung von Ressourcen zu unterlassen.

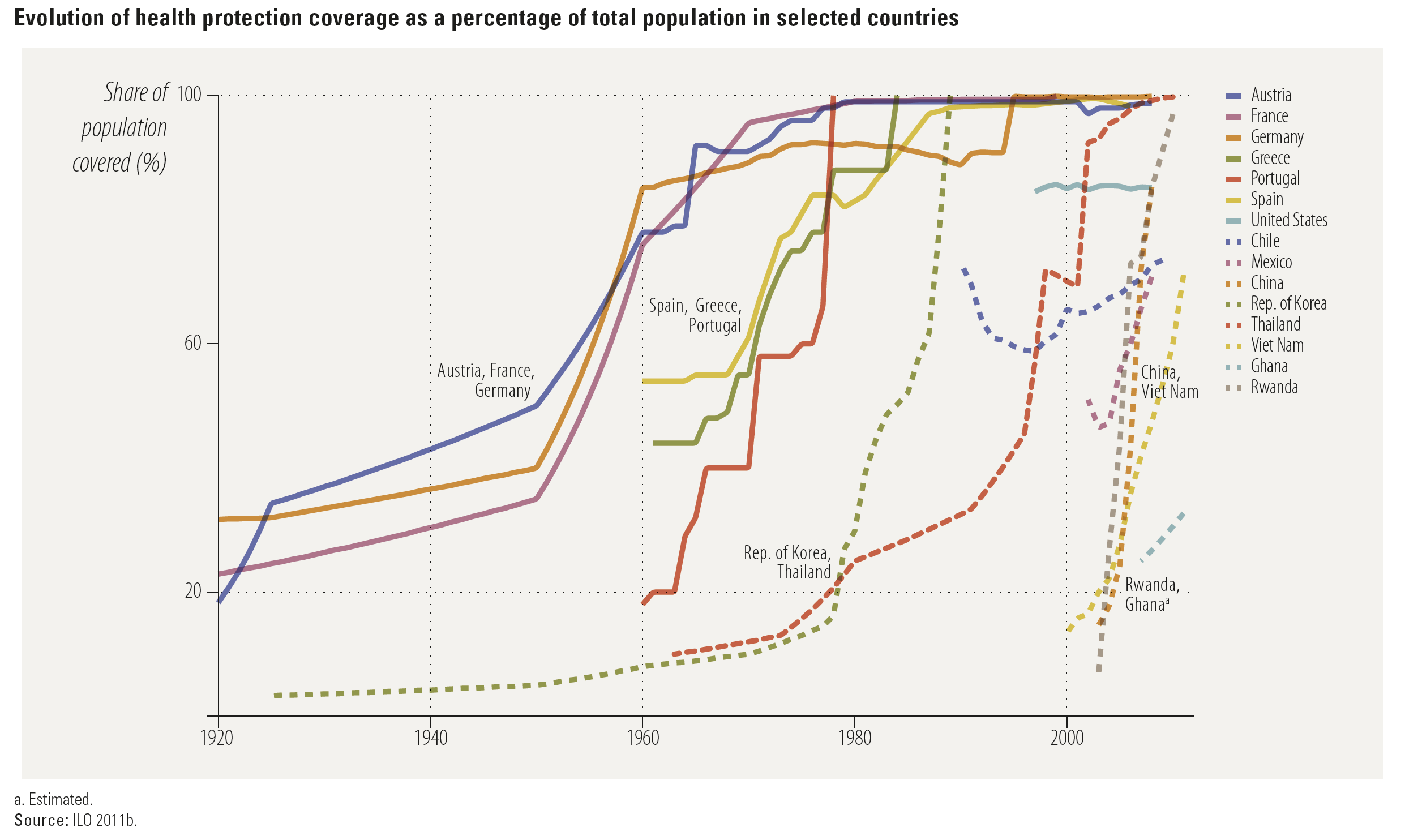

Diese vierte und letzte Station im Rahmen dieser Dialogführung erklärt, warum diese systemische Wahrnehmung des Ökosystems von pädagogisch hervorragender Relevanz ist. Auf die Frage „Wer sorgt für uns?“ zeigt die Ausstellung die Errungenschaften des Gemeinwohls im Zuge der frühen Urbanisierung. Während der planerische Fokus auf Hygiene bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Architektur ein Werkzeug fand um „hard infrastructure“ zu schaffen, die es mehr und mehr Menschen ermöglichte vom Land in die Stadt zu ziehen und dort am gesellschaftlichen Wertschöpfungsprozess mit steigender Lebenserwartung teilzunehmen, waren die Sozialleistungen politische Meilensteine in der Errichtung einer „soft infrastructure”, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Schritt für Schritt eingeführt wurden. Die Ausstellung zeigt unter dem Untertitel „von der Wiege bis zur Bahre“ Planskizzen von Otto Wagner zu Krematorien und öffentlichen Toiletten, ebenso wie Modelle von Schulen und Kindergärten. Österreich und somit vor allem dessen Hauptstadt Wien nahm sowohl hinsichtlich „hard und soft infrastructure“ eine weltweite Vorreiterrolle ein, die erst durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen werden sollte. Wie weithin bekannt führt Wien jedoch seit einigen Jahren wieder internationale Rankings, die Lebensqualität in Großstädten abbilden. Die Graphik unten veranschaulicht die frühe Einführung einer umfassenden Krankenversicherung zwischen 1920 und 1980.

Der Wohlstand der Städte und die bessere Versorgung durch Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen machte Städte während der industriellen Revolution zu bevorzugten Lebensorten. Anhand von Klimakrise und COVID-19 zeichnet sich jedoch ab, dass gerade große Ballungsräume schnell zu Todeszonen werden können, wenn unerwartete Krankheitserreger Spitäler lahmlegen oder logistische Probleme die Versorgung mit Lebensmitteln unterbrechen. Das Verständnis des Lebensraumes Stadt als Ökosystem, welches auch unabhängig vom Hinterland funktionieren soll, und die Schaffung von städtischen Allmenden zur Aufrechterhaltung der Nahrungsmittelversorgung sind Themen, mit denen wir uns nicht früh genug auseinandersetzen können. Umweltbildung wird somit zur Überlebensbildung und sollte besser heute als morgen den Lehrplan ergänzen.

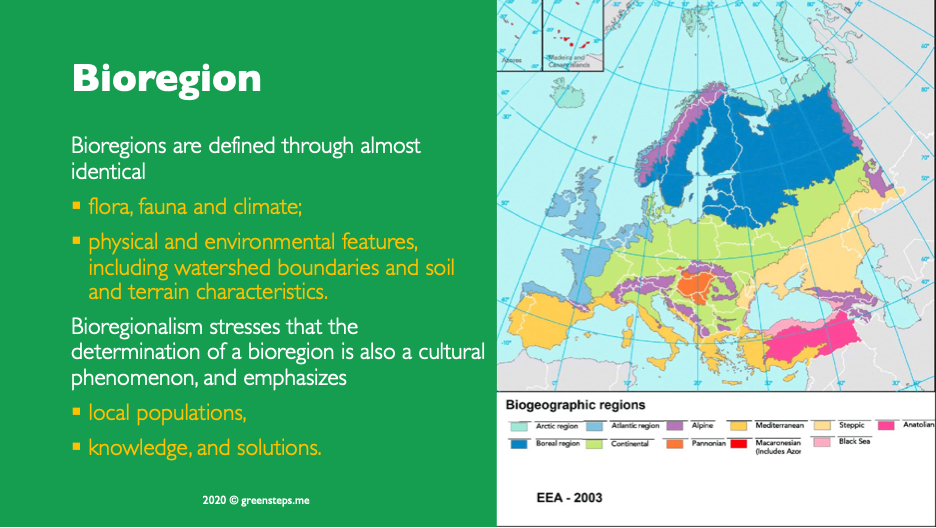

Die Allmende ist eine merkwürdige und elegante soziale Einrichtung, innerhalb derer die Menschen einst ein freies politisches Leben führten, während sie sich durch natürliche Systeme bewegten. Die Allmende ist eine Organisationsebene der menschlichen Gesellschaft, die das Nichtmenschliche wie etwa alte Bäume einschließt und somit zu einer holistischen Wahrnehmung der Natur führt. Die Ebene über den lokalen Allmenden ist die Bioregion. Das Verständnis der Allmende und ihrer Rolle innerhalb einer größeren regionalen Kultur ist ein weiterer Schritt zur Integration von Ökologie und Ökonomie, welches in Projekten wie jenem von Green Steps spielerisch erlernt werden kann. Sowohl das Pilotprojekt wie auch die dafür entwickelte app stehen seit Sommer für Schulversuche zur Verfügung.

Der Wohlstand der Städte und die bessere Versorgung durch Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen machte Städte während der industriellen Revolution zu bevorzugten Lebensorten. Anhand von Klimakrise und COVID-19 zeichnet sich jedoch ab, dass gerade große Ballungsräume schnell zu Todeszonen werden können, wenn unerwartete Krankheitserreger Spitäler lahmlegen oder logistische Probleme die Versorgung mit Lebensmitteln unterbrechen. Das Verständnis des Lebensraumes Stadt als Ökosystem, welches auch unabhängig vom Hinterland funktionieren soll, und die Schaffung von städtischen Allmenden zur Aufrechterhaltung der Nahrungsmittelversorgung sind Themen, mit denen wir uns nicht früh genug auseinandersetzen können. Umweltbildung wird somit zur Überlebensbildung und sollte besser heute als morgen den Lehrplan ergänzen.

Die Allmende ist eine merkwürdige und elegante soziale Einrichtung, innerhalb derer die Menschen einst ein freies politisches Leben führten, während sie sich durch natürliche Systeme bewegten. Die Allmende ist eine Organisationsebene der menschlichen Gesellschaft, die das Nichtmenschliche wie etwa alte Bäume einschließt und somit zu einer holistischen Wahrnehmung der Natur führt. Die Ebene über den lokalen Allmenden ist die Bioregion. Das Verständnis der Allmende und ihrer Rolle innerhalb einer größeren regionalen Kultur ist ein weiterer Schritt zur Integration von Ökologie und Ökonomie, welches in Projekten wie jenem von Green Steps spielerisch erlernt werden kann. Sowohl das Pilotprojekt wie auch die dafür entwickelte app stehen seit Sommer für Schulversuche zur Verfügung.

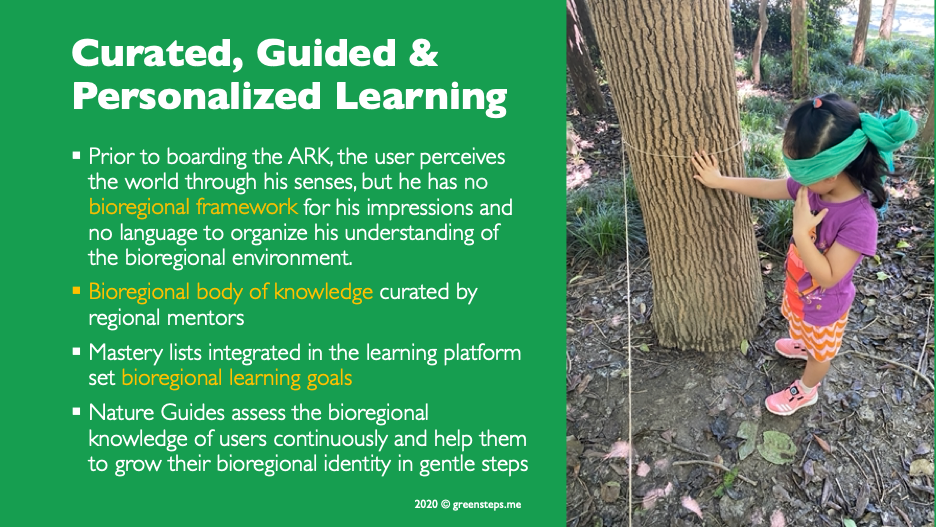

Die Frage „Wer sorgt für uns?“ erhält in Bezug auf Gemeinwohl eine weitere Bedeutung, denn ohne Zweifel ist die Grundlage für jegliche Art von Infrastruktur Mutter Natur selbst. Green Steps verfolgt das Verständnis dieses erneuten Dimensionswechsel durch das Erlernen von bioregionaler Flora und Fauna, welche auf den Routen wahrgenommen, besprochen und in „nature journals“ festgehalten wird. Umweltpädagogen und Lehrer können über die intuitiv angelegte app, den Lernfortschritt ihrer Schützlinge abbilden, indem Arten und konkrete Exemplare wie etwa Naturdenkmäler nach erfahrungsbasiertem Kontakt auf dem Profil des Schülers als sammelbare Kärtchen verliehen werden. Durch wiederholte Wanderungen ergibt sich über das app für jeden Schüler ein messbarer Lernfortschritt, welcher sich in einer sogenannten bioregionalen Identität ausdrückt.

Umweltbildung wird durch die von Green Steps entwickelte app dadurch erstmals meßbar und vergleichbar. Wichtiger jedoch: durch das indirekte Lernziel bioregionale Identitäten zu schaffen, wird angewandte Integrationsarbeit geleistet. Während Kulturen oft schmerzhaft trennen, hilft die gemeinsame Erfahrung des Naturraumes, diesen auf der Ebene der Allmende als schützenswertes und lebensstiftendes Ökosystem wahrzunehmen. Auf der Ebene der Bioregion entsteht ein Verständnis, daß wir unsere Flora und Fauna innerhalb von Klimazonen über politische Grenzen hinweg teilen und innerhalb dieser von den Gesetzmäßigkeiten der Natur geschaffenen Territorien Bewohner eines einzigen überdimensionalen Lebensraumes sind.

Die Psychologie hat diese kognitive Wahrnehmungsveränderung overview effect getauft, weil er bei allen Astronauten festgestellt wurde, die die Erde vom Orbit aus, gesehen haben. Waren sie als Bürger eines Nationalstaates in den Weltraum geflogen, so kamen sie als Erdenbürger zurück, die sich ihrer Verantwortung gegenüber diesem Lebensraum nachdrücklich bewusst geworden waren. Die Arbeit von Green Steps zielt auf dieser übergeordneten Ebene auf dasselbe Verständnis ab, ohne jedoch die gesamte Menschheit in den Weltraum katapultieren zu müssen. Interessierte Lehrkräfte können sich bei Green Steps unter [email protected] melden, um im eigenen Stadtviertel ein Big Friendly Giants Projekt selbständig oder mit Unterstützung zu entwickeln.

Weiterführende Information:

- Österreichisches Parlament: Mag. Sibylle Hamann

- Ausstellung Hot Questions Cold Storage

- Einführung zur Ausstellung auf youtube

- Ö1 Reparatur der Zukunft

- Leitfaden Stadtbäume Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung

- Gartenhofverein Planquadrat

- Ausstellung Europe’s Best Builduings

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Donauinsel

- Gary Snyder: The Practice of the Wild

- Malvina Reynolds: Little Boxes

- https://www.malvinareynolds.com/

- Deep Ecology on wikipedia

- Knut Wimberger: Städte und ihr evolutionärer Zweck als Lernraum

- Wie unsere Eigentumsgesetze sich auf den Klimawandel auswirken

- Our World in Data: health investment and outcome

- Overview Effect